AGWができるまで

地域の人たちを少しずつ巻き込みながら

次第に大きなチームへと育ってきたAGW。

前回に引き続き、リーダーの森本さんに

これからの計画と、AGWが思い描く

有田川の未来について、伺ってみました。

〈その1の続きです〉

AGWのたったひとつのルール

―AGWで活動する上でのルールなどはあるんですか?

AGWは、有田川にとって少しでもプラスになればいいと思ってやっているので、それをわかってくれる人なら誰でもウェルカムなんです。ただひとつだけルールがあって、それは「協力しても批判、干渉しない。」というものです。たとえば「あの人最近来てないな」っていうことがあっても批判はしない。心配して軽く誘うっていうことはしますけどね。

―どうしてそういうルールができたんですか?

AGWとして活動していく中で、しっかり活動して関わっていきたい人と、参加できる時だけゆるく関わりたい人で差が出てきてしまうことがありました。そうなると真面目にやりたい人がそうじゃない人に対して「なんやねん」ってなる。今日もただ楽しくしゃべって、結局なんも決まらずに終わったよみたいな。

実際、たとえばメンバーの中にみかん農家もいて、冬の収穫の忙しい時期になると集まりに来られなくなっちゃう。でもかっちりやっていく人に合わせていくと、来れないって言えない空気になってしまう。みんなで活動を継続するっていうことを大切にしていきたかったのでこのルールができました。方向性や状況の違いがメンバーそれぞれにあるので、もともとこの問題で悩んでる人もいたんですが、このルールができてからは悪い話がなくなりましたね。

なんならリーダーとしてやっている僕なんか一番ゆるいと思いますし(笑)。とにかく、有田川にとって「+1」になればいいと思っているので、しっかり協力しあいながら、長く活動を続けていきたいですね。

―メンバーとはプライベートでも遊んだりするんですか?

はい!まちづくりをやるぞって集まるより、実はそっちのが密なんですよ。こないだはカレーパーティーをしたり。みんなで海外に行ったりもしました(笑)。

―楽しそうですね!そういう形だけでない関係性があると、日常生活でもお互い助け合えそうですよね。

そうですね。みんな各々、有田川での生活を楽しんでますね。助け合うっていうのもみんなの共通する気持ちとしてあると思います。

ポートランドではホームレスもまちづくりに参加する

―ポートランドも、そういう暮らしを楽しみながら助け合うカルチャーっていうイメージがあります。

ポートランドに行って、日本との感覚の違いを実感しました。日本でのまちづくりって、経済的に成功された方が地域のことを思って活動するっていうイメージが強いんですよね。でもポートランドでは真逆だったんです。若い人、ホームレスの人まで、まちづくりに参加している。定例会みたいな小さな会が定期的に開催されていて、住人がまちに対して言いたいことを言える場になってるんです。日本ではそういうことを言える場所が少ないじゃないですか。そんな中でも、AGWは若い人でも自分のまちに対する意見を言いやすい場所として機能しているので、それがいいと思います。

―AGWでは、これからどんなことをしていくんですか?

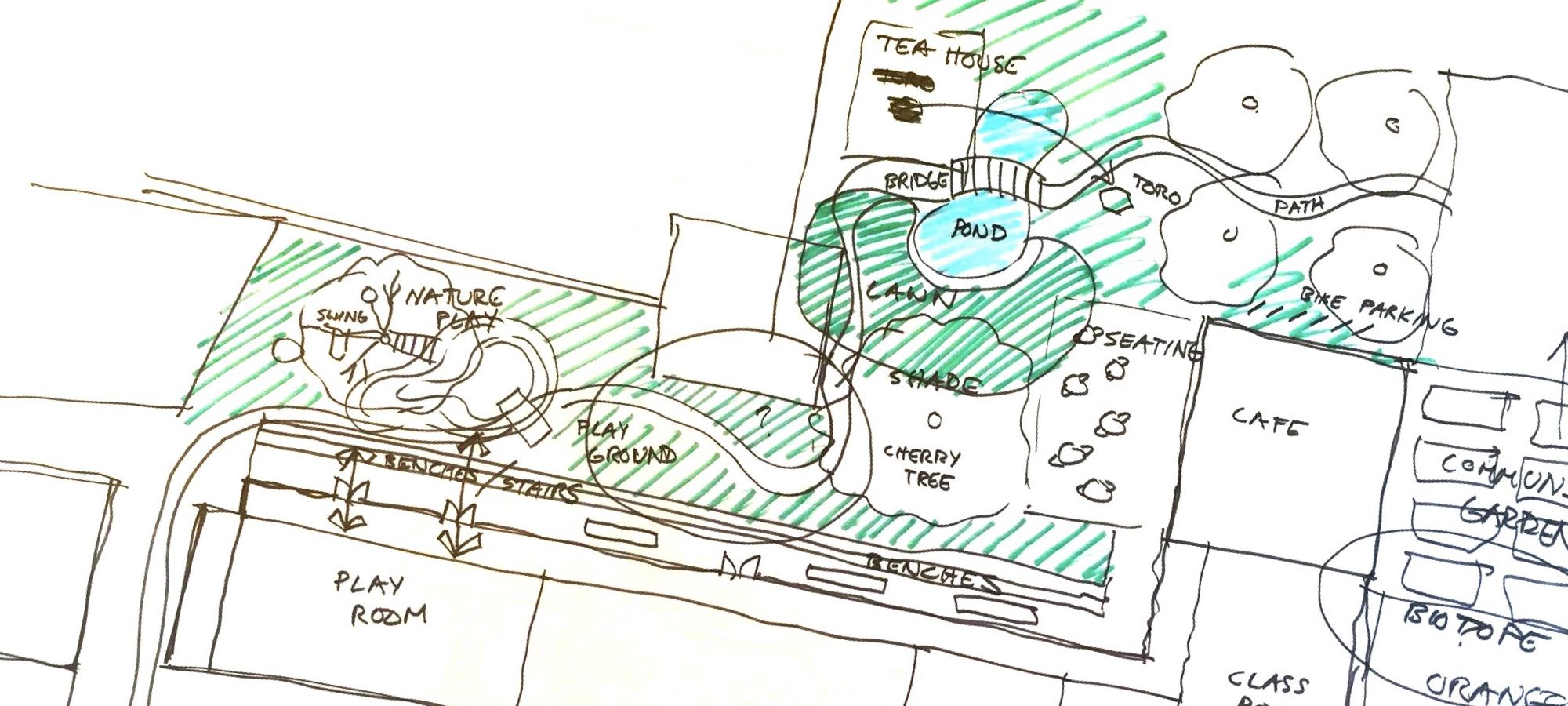

いまは閉園になってしまった田殿保育所の跡地を活用していく「THE LIVING ROOM」が活動のひとつの場となっていますね。ここを、どのように活用していくか考える中で、ポートランド流のまちづくりを取り入れ、実際にポートランドの都市デザイナーたちから学びながら、地域の方の声を広く集めるためのイベントやワークショップを実施してきました。また閉園の1週間後には、AGWが主催となり「田殿保育所ありがとうイベント」を開催し、1000人を超える地域の皆さんに新しいコミュニティ拠点の可能性を考えていただく機会を作ることができました。このようにして集めた意見をもとに、保育所だった施設全体が民間活用されることになり、昨年8月にまずはGolden Riverというクラフトビール醸造所、ベーカリー、シェアオフィス、ゲストハウスなどがオープン予定です。最近では、このTHE LIVING ROOMというコミュニティ拠点全体を広く知ってもらうためのお披露目イベントをAGWが中心になって企画し、開催へ向けた準備をしているところです。

―とっても楽しみです。2040年に向けての目標ってありますか?

2040年に有田川町が日本で一番住んで楽しいまちになっていること。これは最初から、そしてこれからも変わらない一番大きな目標ですね。21年後、2040年になったときに、この活動をやっていたおかげでいろんな楽しいことが起きて、自分自身やメンバー自身がこのまちで「住んでて楽しい」って思いながら暮らせていたらいいなと思います。

<終わり>