役場の若手職員と住民、東京から移住を考える若者も交え

、2日間のワークショップを開催しました。

地域の強みを見つめ直し、

どんなまちにしていきたいかを語り合いました。

まちを別視点で見つめ直す

ディスカッション

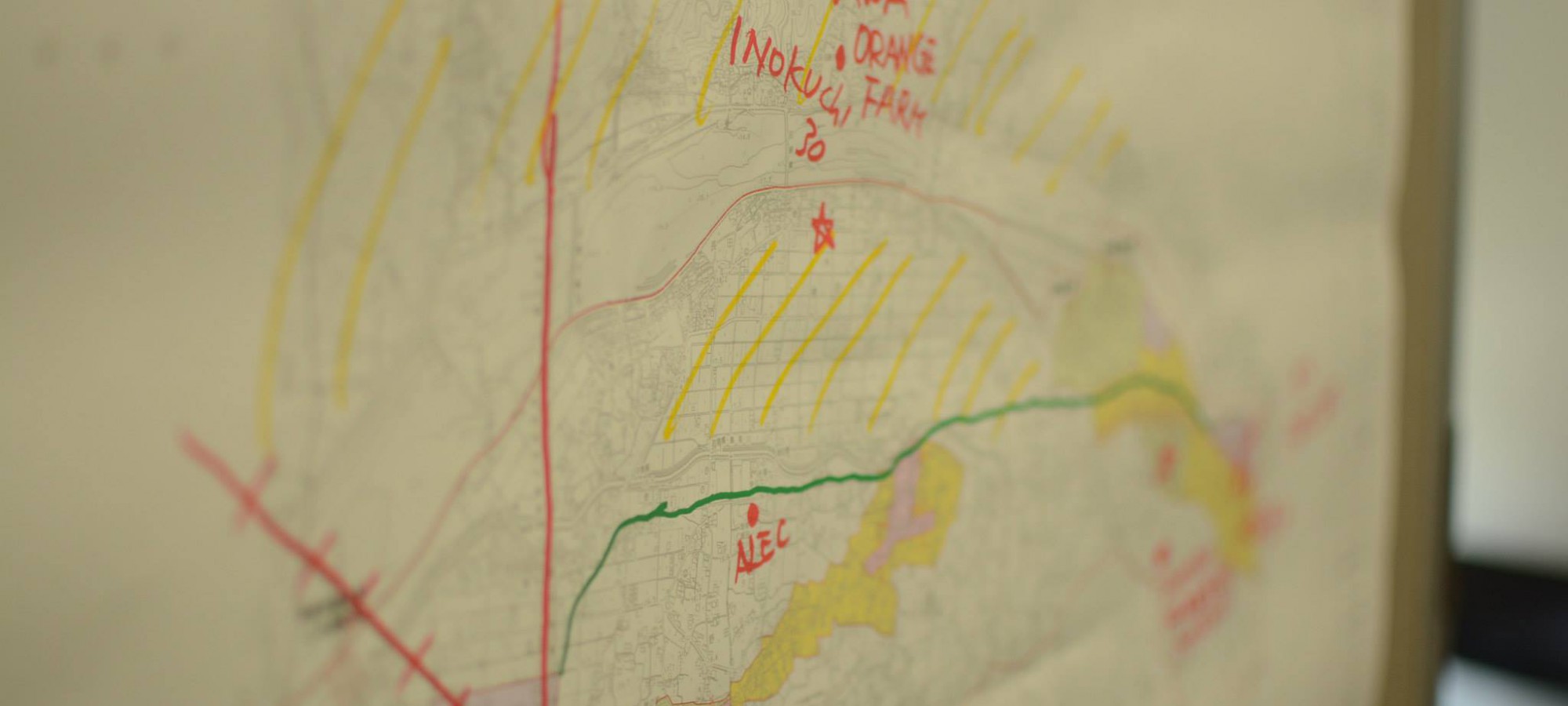

1日目のワークショップはポートランドチームが有田川町に到着してすぐ、地域交流センターALECで行いました。まずは、「まちの強みと課題は何か」をテーマにディスカッションを開催。有田川町の若手職員が「まちづくり」「子育て・結婚・出産」「ひとの流れ」「仕事づくり」の4チームに分かれ、統計データをもとに現状を発表していきました。

「高速のインターチェンジがあり、交通の便は良いけれど、町内で偏りがある」「出生率が上がっていて、子育て支援制度が充実している」「有田みかん、ぶどう山椒、鮎釣りと食のブランド力がある」「高齢化が深刻で、空き家も増加」・・・

産業、歴史、教育、道路整備と様々な角度から有田川町の特性、抱える課題をポートランドチームに伝えました。ポートランド市開発局の山崎満広さんからは「旧町の吉備、金屋、清水とそれぞれに特徴がある。カラフルパレットのように地域の特色を生かした豊かさを模索できる」とアドバイス。一方、エイミー・ネイギーさんは、育児中の母親のサポートや産婦人科の数など問題を指摘されました。

午前中のディスカッションを通じて、町民では気づかなかった自分たちのまちの良さを発見。と同時に、新たな課題を認識する機会になりました。午後からは、人口減少、少子化、空き家の増加とまちが抱える課題を知ってもらい、同時にまちの主産業と、新しく誕生したものづくりの工房を紹介しようということでフィールドワークのコースを設定しました。

後半は来年3月の閉所が決まっている田殿保育所と御霊保育所を訪問。御霊保育所へは消防局跡や鉄道公園を立ち寄りながら自転車で移動しました。

まちのリアルを体感する

フィールドワーク

午前中のディスカッションを通じて、町民では気づかなかった自分たちのまちの良さを発見。と同時に、新たな課題を認識する機会になりました。午後からは、人口減少、少子化、空き家の増加とまちが抱える課題を知ってもらい、同時にまちの主産業と、新しく誕生したものづくりの工房を紹介しようということでフィールドワークのコースを設定しました。

後半は来年3月の閉所が決まっている田殿保育所と御霊保育所を訪問。御霊保育所へは消防局跡や鉄道公園を立ち寄りながら自転車で移動しました。

リサーチスポットの紹介

いのくち30番地

有田川町井口にあるみかん畑に囲まれた古民家カフェ。築60年近い農家の納屋をリノベーションされており「新築を建てるより、古民家を改修するほうが味のある空間ができる」と店主。人口減少に伴う空き家の増加もまちの課題です。空き物件を再利用するリノベーションについても話が出ました。

OZAWA ORANGE FARM

段々畑が広がる有田川流域、田口地区にある「おざわみかん園」。モノラックで頂上まで行き、まちを一望しながら、園主の小澤さんと意見交換。現在、田口地区には約100軒近いみかん農家があるが、農家の後継者として20~30代の男性は戻ってきても、若い女性が戻ってくることは少なくなっているとのことでした。

TURN BUCKLE

みかん山の麓にある家具工房「ターンバックル」木とアイアンを使った家具や雑貨を製造しています。アンティーク風のカウンターチェアやローテーブルなどターンバックルが生み出すオリジナル家具には全国から注文が寄せられています。

閉所する保育所の今を知り、

未来を考える

園舎の耐震上の問題や少子化などを理由に、3つの公立保育所が2016年3月末に閉所し、1つに統合されます。閉所になる3つのうち、田殿保育所と御霊保育所を視察。周囲の環境や建物の構造を見ながら、今後の活用法を模索しました。

広い園庭を囲み、L字型に5つの教室が並ぶ田殿保育所。閉所する理由をポートランド市開発局の2人に説明しながら地域のこと、住民のことについてお話ししました。

次に、コミュニティセンターと小学校、神社に囲まれ御霊地区の中心部に位置する御霊保育所。こちらでも、ポートランド市開発局の2人と園長先生住民の皆さんでディスカッションを行いました。保育所としての機能がなくなったとしても、この地域の住民に必要とされているものは何か。高齢者と子どもの世代間交流ができる場所・起業家、母親が集まるコミュニティの拠点・カフェ、パン屋、本屋、セレクトショップなどテナントが入る複合施設・子どもを預けながら、母親が癒される空間。保育所の建物と敷地を「暮らしやすい」まちづくりのためにどのように生かしていけるかを議論しました。

まちの歴史ある資源、

ポッポみち

また、2003年に廃線になった有田鉄道の線路跡をウォーキング、サイクリング道として整備した「ポッポみち」。JR藤並駅から地域交流センターALEC、鉄道公園まで約5㌔の平坦な道は田殿保育所と御霊保育所の間に位置しており、PDCの2人とともに、サイクリング体験も行いました。

全体のフィールドワークを終えて山崎さんからは、「自然、歴史、文化が残るすごく良いまちですね。東京や大阪といった都会の生活に疲れた人の移住先の候補として、ポテンシャルが高いまちだ」という意見をもらいました。

エイミーさんからは、「建物や環境だけでなく、有田川町の人が素晴らしい。どんなに今後サポートしていけるかを深めていきたい」と、地域のタレント達がより交わっていくような仕組みを考えることを提案頂きました。

そして、翌日。フィールドワークをもとに、まちの資源の生かし方や、保育所の今後について2日目のディスカッションを行いました。

女性にとって魅力的なまちって?

2日目のワークショップは、前日のフィールドワークで巡ったエリアをまとめまちの未来の方向性をディスカッションしていきました。トピックは、20~30代の女性です。

高校生以上の町外、県外への流出が多く超高齢化、人口減少が進む有田川町。人口を維持するには、子どもを産む20~30代の女性が、町に留まり町に戻る、あるいは移住して来ることが重要になります。その世代の女性にとっていかに魅力的なまちをつくれるか。女性の若手職員を中心に「20~30代の女性が町に求めるもの」を付せん紙に思いつく限り書き出し、ニーズを洗い出しました。

「料理教室」「ヨガスタジオ」「本屋」「夜も集まれるバー」「ハイキングロード」「子どもと行けるフェミレス」「自分磨きができる場所」「ブティック」・・・100個近くの「あったらいいな」というアイディアが出そろいました。それらをポートランドチームのアドバイスで「働く女性」「子育て中の女性」が求めるものに分け、Live(日常の生活) Work(職場環境) Play(遊び) のステージで考える。女性を主役にした戦略をブラッシュアップさせ、2016年3月に閉所する2つの保育所と、その間を結ぶ有田川鉄道跡「ぽっぽ道」の使い方を描いていきました。